NEWS

骨盤の傾きの原因とチェック方法

2025/09/10

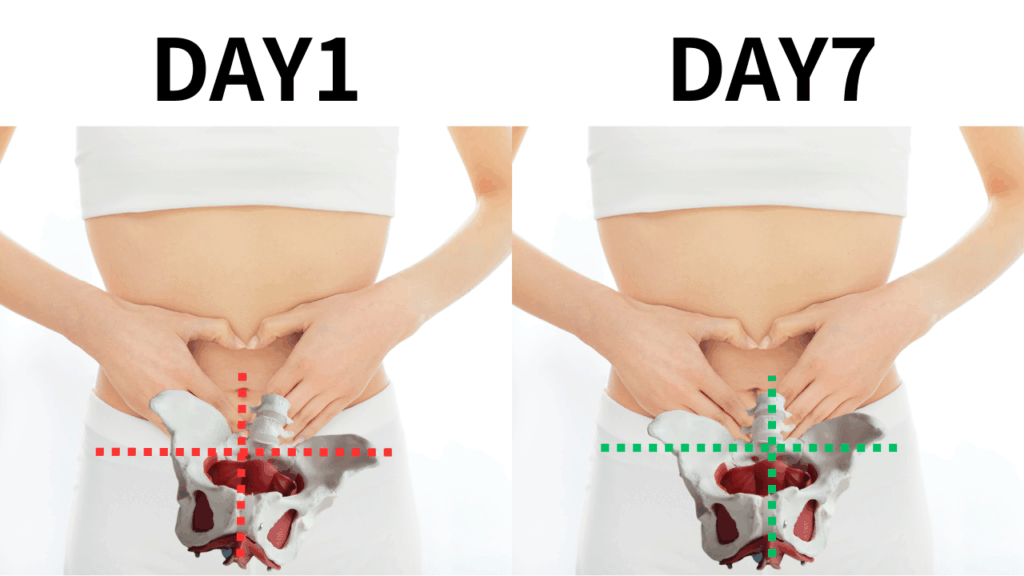

初めに

骨盤の側方傾きは、骨盤単独の歪みではなく、人の身体に生じやすい左右差と、肋骨と骨盤の位置関係(とくに呼気側で横隔膜が働ける作業域)の偏り、さらに歩行の片脚立脚に偏った状態が重なって現れる全身パターンです。この姿勢を改善するには、タイプを区別し、特定することが重要です。

この記事では以下の点について説明します。

- なぜ骨盤が傾くのか

- 骨盤の傾きの影響

- 骨盤の傾きチェック

- 結果の分析

- 体重移動

本稿では「外側=体重が乗りやすい側」「内側=その反対側」と定義し、左右は下記の評価で決めます(個人差があります)。

1.なぜ傾くのか

左右非対称:心臓・肝臓配置や横隔膜脚の働き方の差から、右胸と左肋骨は拡がりやすい傾向が生まれる。

横隔膜の作業域の偏り:肋骨が前方に開いたままだと横隔膜が息を吸った状態になり、骨盤・胸郭のコントロールが崩れやすい。

片脚重心の固定:片脚立脚(mid-stance)寄りで止まり、体重がかかっている側の内股化や反対側のガニ股化で左右の体重分布が片寄る。結果として、偏平足・骨盤の偏り・なで肩などにも一貫した左右差が起こります。

骨盤の傾きチェック

どちら側に偏っているかを判断するためにチェックしていきましょう!

使用する 4つの評価は次のとおりです。

1.脚の内ねじり、外ねじり

脚の内ねじりは外側(体重が乗りやすい側)で得意になりやすい傾向、外ねじりは反対側で得意になりやすい傾向があります(個人差あり)。

やり方:下図のように股関節と膝が90°にセッティングをし、膝を内側と外側にねじります。

より行いやすい方に〇をつけましょう。

2.足上げ

足上げは、体重がかかっている方がよやりやすくなります。

やり方:仰向けに寝て、足をまっすぐ伸ばし床から持ち上げます。

頭は床につけておきましょう。

結果の分析

上記を踏まえると、左右で非対称性が生じます。片側がもう片側よりも相対的に優れていることになります。このグラフにプロットしてみましょう。

4つの異なる検査があるため、最終的には少なくとも4つのうち2つが1つの列に収まることになります。つまり、その側に偏っている可能性が非常に高いということです。

次に例を示します。

| 左側 | 右側 | |

| 足内ねじり | 〇 | |

| 足外ねじり | 〇 | |

| 足上げ | 〇 | |

| やりやすい方に〇 |

左の列には丸が1つありますが、右の列には2つあります。そのため、この場合は右側体重ということになります。

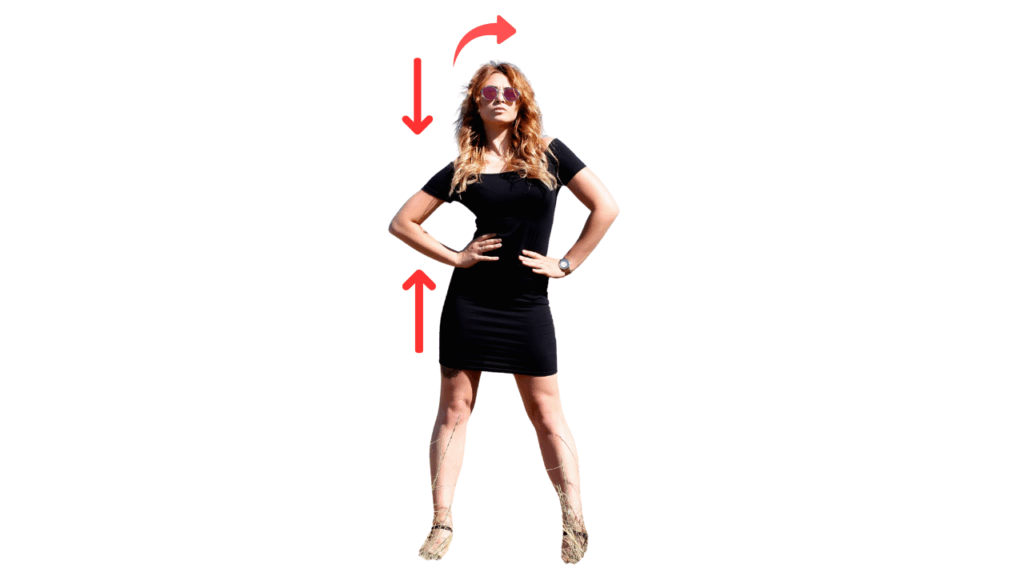

4. 体重移動(原理)

目標は、外側に寄った体重を中央〜内側へ戻し、歩行で再現できるようにすること。必要な能力は次の3つです。

- 受け止める:外側の足で体重を安全に支える(踵の内側+母趾球の接地)

- 押し出す:外側から中央(反対側)へ体重を穏やかに戻す

- 連動させる:足→骨盤→胸郭→腕の順で重心移動を伝達(歩行への橋渡し)

ポイントは、足裏の接地感で“押し戻す”土台を作ること。踵を静かに押せると、体重が中央へ移り、骨盤が中央へ寄って内もも(内転筋)が働きやすくなります。

これを実現するために体重移動のための感覚を見ていきましょう。

体重移動

この体重がかかっている側からシフトする能力を向上させるには、足のアーチ、具体的にはかかとの内側と親指の下で足の接触を促進します。(写真右側)

足の接触を感じることができれば、その側から反対側へ「押し戻す」ことができます。

これらの足の接触は、お尻を働かせるのにも役立ちます。

この側へのシフト能力を向上させるには、かかとの足の接触を促進します。

かかとで地面を蹴ると、中心への体重移動が始まります。

かかとを動かすことで、骨盤を引き寄せ、さらに内ももの筋肉も鍛えられます。

実際のエクササイズはまた次回!